水稻是全球一半以上人口的主糧作物,,其健康生長(zhǎng)直接關(guān)系到糧食安全。然而,,病毒病害是威脅水稻產(chǎn)量和質(zhì)量的重要因素之一,。科學(xué)家們長(zhǎng)期以來(lái)致力于研究水稻如何抵御病毒侵襲,,雖然在病毒鑒定,、致病機(jī)理解析以及植物抗病毒機(jī)制等方面取得了諸多突破,但水稻等禾本科植物細(xì)胞如何識(shí)別病毒入侵并啟動(dòng)免疫防御的分子機(jī)制仍然不清楚,。

國(guó)家杰青獲得者李毅教授2023年8月全職引進(jìn)到福建農(nóng)林大學(xué)后,,在前期帶領(lǐng)北京大學(xué)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期研究的基礎(chǔ)上,聯(lián)合福建農(nóng)林大學(xué)等多個(gè)實(shí)驗(yàn)室,,近日在國(guó)際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊Nature(《自然》)雜志上發(fā)表了題為“Perception of viral infections and initiation of antiviral defence in rice”(水稻感知病毒侵染并啟動(dòng)抗病毒防御的機(jī)制)的研究論文,,首次揭示了水稻如何感知病毒入侵并激活抗病毒免疫反應(yīng)的核心機(jī)制。

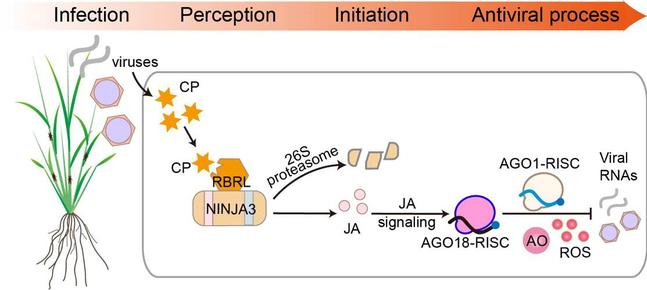

研究發(fā)現(xiàn),,水稻體內(nèi)存在一種名為RBRL(RING1-IBR-RING2類型的泛素連接酶)的蛋白,,它不僅能夠識(shí)別水稻條紋病毒(RSV)的外殼蛋白(CP),還能夠識(shí)別水稻矮縮病毒(RDV)的外殼蛋白P2,。這一發(fā)現(xiàn)表明,,RBRL在水稻抗病毒免疫系統(tǒng)中充當(dāng)“前哨”角色,能夠廣譜感知不同類型的病毒入侵,。進(jìn)一步研究顯示,,RSV的外殼蛋白CP能夠誘導(dǎo)RBRL的表達(dá)增加,并激活其泛素連接酶活性,。RBRL隨后介導(dǎo)茉莉酸信號(hào)通路抑制因子NINJA3(NOVEL INTERACTOR OF JAZ 3)的泛素化和降解,,從而激活水稻的茉莉酸信號(hào)通路,增強(qiáng)植物的抗病毒能力,。

李毅研究團(tuán)隊(duì)結(jié)合多年研究成果,,完整解析了水稻的抗病毒免疫機(jī)制,涵蓋從水稻細(xì)胞感知病毒,,到茉莉酸信號(hào)通路(JA)抑制子降解,,再到JA信號(hào)通路激活RNA沉默核心蛋白(AGO18)表達(dá),最終通過(guò)AGO18介導(dǎo)的RNAi和活性氧(ROS)協(xié)同防御,,實(shí)現(xiàn)廣譜抗病毒免疫,。這一系統(tǒng)性研究為水稻抗病毒育種提供了多種可能的應(yīng)用策略:1)利用RBRL廣譜識(shí)別特性開(kāi)發(fā)抗病毒種質(zhì)資源;2)通過(guò)精細(xì)調(diào)控JA信號(hào)通路提高基礎(chǔ)抗性,;3)優(yōu)化RNA干擾(RNAi)與ROS防御系統(tǒng),,實(shí)現(xiàn)更高效的病害防控,。這些發(fā)現(xiàn)為作物抗病毒研究和育種提供了新的理論框架和技術(shù)路徑。

本研究不僅在基礎(chǔ)科學(xué)層面揭示了水稻抗病毒免疫的核心機(jī)制,,還為抗病毒育種提供了切實(shí)可行的技術(shù)支持,。通過(guò)優(yōu)化RBRL蛋白功能、增強(qiáng)茉莉酸信號(hào)通路活性,,以及強(qiáng)化RNA干擾(RNAi)與活性氧(ROS)協(xié)同防御能力,,未來(lái)有望培育出更具抗病能力的水稻新品種,從而降低病毒病害帶來(lái)的農(nóng)業(yè)損失,,提高糧食生產(chǎn)穩(wěn)定性,。這一研究為全球水稻生產(chǎn)提供了新的抗病毒策略,助力可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展,。

RBRL介導(dǎo)的抗病毒免疫反應(yīng)啟動(dòng)機(jī)制模型

值得一提的是,,本研究得到了福建農(nóng)林大學(xué)農(nóng)林生物安全全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的重要合作支持。福建農(nóng)林大學(xué)團(tuán)隊(duì)在實(shí)驗(yàn)技術(shù),、數(shù)據(jù)分析以及病害防控策略優(yōu)化方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用,,與北京大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)緊密合作,共同推進(jìn)水稻抗病毒防御研究,。這一跨學(xué)科,、跨機(jī)構(gòu)的深度合作,不僅推動(dòng)了基礎(chǔ)研究的突破,,也為全球水稻抗病育種提供了新的思路和應(yīng)用前景,。

北京大學(xué)博士畢業(yè)生黃鈺,、博士生楊稼琳和博士后孫僖為論文共同第一作者,,福建農(nóng)林大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院陳長(zhǎng)田、韓艷紅參加研究,,李毅教授為通訊作者(福建農(nóng)林大學(xué)為本文的通訊作者單位之一),,原博士后、現(xiàn)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)副教授楊志蕊為共同通訊作者,。本研究得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2021YFA1300702)和國(guó)家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目(32090010)的資助,。