人物簡介:劉巖林,,現(xiàn)任我校未來技術(shù)學(xué)院(海峽聯(lián)合研究院)教授,,博士生導(dǎo)師,講授《細胞生物學(xué)》《基因工程》和《高級細胞生物學(xué)》等本科生和研究生課程,,主要從事碳氮營養(yǎng)信號調(diào)控植物細胞生長與適應(yīng)分子機制研究工作,,先后在Nature、Developmental Cell,、PNAS等國際一流學(xué)術(shù)期刊發(fā)表文章十余篇,,主持和參與國家級和省部級等科研項目7項,并兼任Scientific Reports編委和《西北植物學(xué)報》青年編委,。

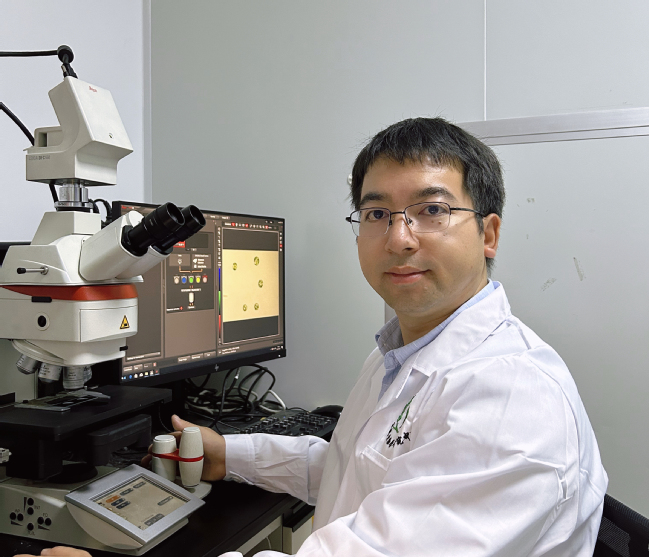

利用顯微鏡觀察細胞

實驗室里,,一個伏案觀察的身影,透過儀器,,從一個小小細胞的分裂,、生長、自噬過程中,,探索屬于生命科學(xué)的奧秘,。

好奇驅(qū)動 科研領(lǐng)航

談及選擇植物碳氮營養(yǎng)平衡作為研究方向的初衷,劉巖林回憶道:“始萌于好奇,,求索于科研,,造福于社會?!贝T士研究生時期,,就讀于蘭州大學(xué)的劉巖林,,在進行操作性實驗時,偶然接觸到細胞自噬的現(xiàn)象,,由此產(chǎn)生了好奇,,并進一步展開了研究。在反復(fù)的實驗和觀察過程中,,劉巖林發(fā)現(xiàn),,細胞自噬可以被自身營養(yǎng)不足誘導(dǎo),為彌補營養(yǎng)物質(zhì)短缺和維持內(nèi)環(huán)境穩(wěn)態(tài),,機體需要通過自噬的方式,,降解細胞器和生物大分子蛋白質(zhì)并回收利用它們,。然而,,植物體內(nèi)營養(yǎng)物質(zhì)的吸收、轉(zhuǎn)運,、代謝和再循環(huán)并非一個簡單的過程,。為繼續(xù)探索這一過程,劉巖林選擇前往中國科學(xué)院跟隨熊延研究員攻讀博士學(xué)位,。在攻讀博士學(xué)位期間,,他發(fā)現(xiàn)植物機體的健康生長,與碳,、氮兩種營養(yǎng)的平衡緊密相關(guān),。并將此作為突破口,深入探究碳,、氮營養(yǎng)對植物機體的調(diào)節(jié)機制,。

2022年,,在校任職五年的劉巖林,,緊跟“碳中和”和“營養(yǎng)高效”時事熱點,正式組建了植物碳氮營養(yǎng)與細胞適應(yīng)性實驗室,,以植物碳氮營養(yǎng)信號調(diào)控細胞生長發(fā)育新組分鑒定和功能解析,、植物碳氮營養(yǎng)脅迫與細胞適應(yīng)性機制解析等作為主要研究方向。作為研究生導(dǎo)師,,劉巖林帶領(lǐng)碩士,、博士研究生團隊繼續(xù)深入碳氮平衡機制及相關(guān)領(lǐng)域的研究,研究過程發(fā)現(xiàn)——植物體對碳氮營養(yǎng)供給的響應(yīng),,始終堅持“不患寡,,而患不均”的原則,從而調(diào)控植物生長狀態(tài),。針對以上現(xiàn)象,,劉巖林以分子調(diào)控網(wǎng)絡(luò)為切入點,,發(fā)現(xiàn)植物碳氮平衡機制不僅能夠通過影響光合作用效率,來加速植物機體對碳的固定以及提高作物產(chǎn)量和品質(zhì),,還能夠調(diào)節(jié)植物根系對土壤或水系中無機氮的吸收利用,以減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中化肥的濫用和環(huán)境污染,?!疤嫉胶膺@一主題,是時代所趨,,是研究所向,作為科研學(xué)者,,求索,、挖掘、攻破其中蘊含的關(guān)鍵機理,,才能提供滿足國家重大需求的理論基礎(chǔ),?!眲r林如是說,。

科研路漫,并非一片坦途,。如今,,碳氮平衡研究領(lǐng)域尚處起步階段,,突破關(guān)鍵機理的路徑亦道阻且長,。為不斷檢驗現(xiàn)有理論成果的正確性和可行性,劉巖林所在實驗室專門成立試驗小組,,以擬南芥和水稻作為實驗對象,,搭建碳氮平衡研究體系,對碳氮平衡信號傳遞機制進行深入解析,。

“創(chuàng)新是基礎(chǔ)科研的核心,,發(fā)現(xiàn)新的東西,創(chuàng)造新的知識,,是基礎(chǔ)科研的價值所在,。”回顧漫長的研究歷程,,劉巖林認(rèn)為,,科研道路最困難的在于其原創(chuàng)性——如何在保證真實性,、有效性的基礎(chǔ)上實現(xiàn)從0到1的突破,。十一年以來,,從經(jīng)費投入到文章發(fā)表再到核心突破,劉巖林及其團隊將耐心,、恒心刻進骨子里,。好在,有志者事竟成——近年來,,參與碳氮營養(yǎng)信號過程中的幾個關(guān)鍵因子被挖掘和驗證,,讓十余載潛心鉆研,開花結(jié)果,?!罢垓v、再折騰,,推翻,、再迭代,或許外人看起來枯燥,、乏味,,但這就是科研的魅力,,一種富有挑戰(zhàn)性的魅力,。”劉巖林笑著說,。

融學(xué)于樂 春風(fēng)化雨

在植物生長室進行擬南芥表型觀察和分析

“人類是如何利用思辨能力,、批判性思維能力以及邏輯思維能力,將人類對自然和社會的認(rèn)知從一張白紙到把它填滿,,其過程才是科學(xué)所展現(xiàn)給大家的,,也是最內(nèi)核的東西?!痹诮虒W(xué)中,,劉巖林致力于啟發(fā)學(xué)生的科研思維,培養(yǎng)學(xué)生的科研能力,,塑造學(xué)生對科學(xué)及科學(xué)研究的基本概念和邏輯框架,。

作為課程講師,在授課過程中,,劉巖林善于將思維導(dǎo)圖及課本知識以具有啟發(fā)性和故事性的方式講述,。“學(xué)生既加深了對知識的印象,,也能夠更簡單化地去理解記憶,。”劉巖林如是說,。他將復(fù)雜枯燥的知識嵌入活靈活現(xiàn)的人物和故事中,,再通過環(huán)環(huán)勾勒,使孤立的知識點得以串聯(lián)起來,。2022級農(nóng)藝與種業(yè)專業(yè)的碩士研究生張?zhí)锓窒淼溃骸皠⒗蠋煹慕虒W(xué)思路清晰,,記憶深刻的是,他將細胞自噬現(xiàn)象由發(fā)現(xiàn)到研究歷程層層剝離,,更加簡單化地為我們展現(xiàn)出其背后的科學(xué)邏輯與實驗智慧,。”劉巖林將科研的思維運用到教學(xué)中,,他會想象自己就是這個科學(xué)問題的研究者,。接著,以第一人稱的視角為學(xué)生闡述科學(xué)問題的發(fā)現(xiàn)和探索過程,,拉進學(xué)生與科研的距離,,使得學(xué)生更簡單地去吸納、關(guān)注知識本身,。他傳遞給學(xué)生的不是死板的知識點,,而是研究過程的實驗思路和各種精妙的設(shè)計。

對于《基因工程》與《高級細胞生物學(xué)》等課程,,劉巖林更是采用講座式教學(xué)法,,并圍繞多個精心設(shè)計的主題展開深入探討。他將自己在植物碳氮領(lǐng)域的最新研究成果與國際科研動態(tài)融入課堂,,不僅拓寬了學(xué)生的學(xué)術(shù)視野,,更讓學(xué)生們感受到科研并非遙不可及,而是充滿魅力的探索之旅,。在劉巖林的課堂上,,他鼓勵學(xué)生跳出固有框架,勇于質(zhì)疑,、敢于創(chuàng)新,,以主人翁的姿態(tài)投入到知識的探索與建構(gòu)之中。同時,,他也積極倡導(dǎo)實踐育人的理念,,鼓勵學(xué)生盡早走進實驗室,親身體驗科研的酸甜苦辣,,為未來的職業(yè)生涯鋪設(shè)更多可能,。

談及科研與教學(xué),劉巖林表示,,科研為教學(xué)提供了鮮活的素材與深刻的洞見,,而教學(xué)則激發(fā)了科研的靈感與反思。他也坦言:“二者在形式上或許有所不同,,但在促進知識創(chuàng)新,、培育未來人才的共同目標(biāo)上卻是高度一致的,。”

求真務(wù)實 躬行致遠

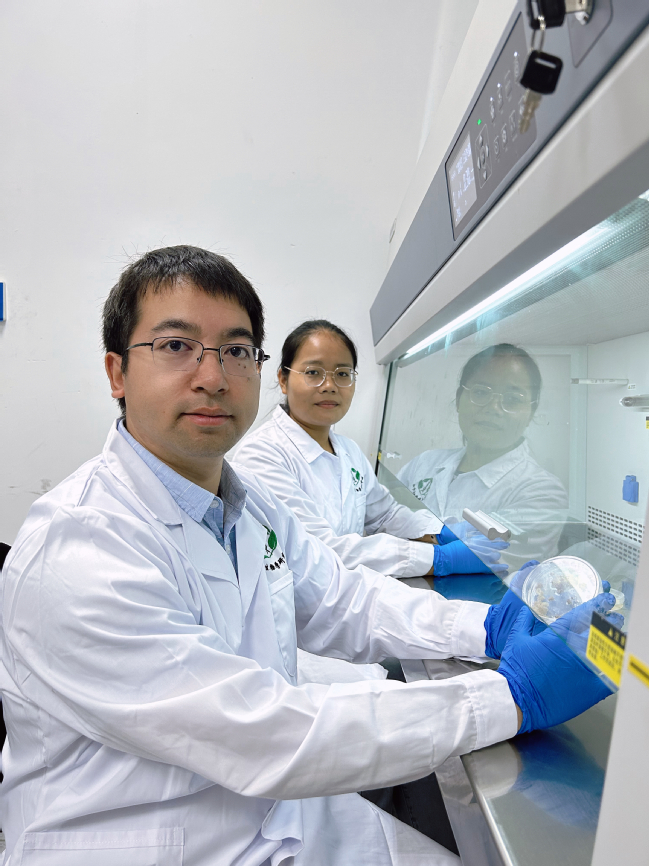

在植物超凈臺上進行實驗操作和觀察

“當(dāng)你足夠熱愛科研,,你就不會覺得它是一個負擔(dān),也不會有平衡科研與生活的煩惱,?!睂τ诳蒲校M最大的努力去追求自己的熱愛,。而張?zhí)镆舱f道:“劉巖林老師對科研的熱愛,,深深感染了我們,激發(fā)了我們對科研的濃厚興趣,?!?/p>

在深耕個人科研領(lǐng)域的同時,劉巖林還積極投身于科研社區(qū)的建設(shè)與發(fā)展中,。目前,,他兼任Scientific Reports 和《西北植物學(xué)報》的編委,在編審工作的實踐中,,劉巖林收獲良多,,不僅接觸到前沿學(xué)術(shù)的文獻,同時對文章發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范也有了衡量,。他也在科研交流中積極踐行,通過參與各類會議,、論壇,與國內(nèi)外同行交流切磋,,他不僅拓寬了自己的學(xué)術(shù)視野,,也為我國的科研事業(yè)發(fā)展貢獻了自己的力量。劉巖林深知,,科研需要開放的心態(tài)和合作的精神,,只有不斷與外界交流碰撞,才能產(chǎn)生新的思想火花和創(chuàng)新成果,。

“在生活中,,我也始終保持著積極探索生活、接受新鮮事物的熱情,?!痹谂c學(xué)生的相處中,劉巖林亦師亦友地秉持著開放與包容的態(tài)度,。他樂于與學(xué)生交流和探討,,無論是課堂上的疑問,、科研中的難題,還是課外的興趣愛好,,都能成為他們共同的話題,。“我們的共同目標(biāo)就是根據(jù)我們的興趣和方向努力打開一個個未知的盒子,,去探索這個未知的世界,。”此外,,在社交領(lǐng)域中,,他與學(xué)生也相處得融洽,經(jīng)常組織或參加學(xué)生們組織的各種活動,,張?zhí)锓窒淼?。課堂之上,劉巖林是教師,,求真務(wù)實,,與學(xué)生一同在科研的道路上奮斗著;課堂之外,,劉巖林亦是朋友,,談生活、講趣事,,做學(xué)生生活上的向?qū)А?/p>

劉巖林表示,,“因為自己越研究,會覺得自己知道的越少,;越往前走,,會發(fā)現(xiàn)未知的問題越多?!睂Υ?,他希望在未來,繼續(xù)努力攀登科研高峰,,在碳氮的學(xué)問上,,不局限于基礎(chǔ)研究,更能突破實踐的瓶頸,,讓碳氮的成果真正落地,。