人物簡介:張重義,教授,博士生導師,福建省“閩江學者”特聘教授。近年來作為主編和副主編編寫學術專著1部、普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材和全國高等中醫(yī)藥院校研究生教材等3部;先后指導學生發(fā)表學術論文11篇;主持國家重點研發(fā)計劃課題和國家中藥材產業(yè)技術體系福州綜合試驗站建設等項目。作為福建省科技特派員,帶領團隊成員一起積極參與中藥材生產的技術指導和技術服務工作,為產業(yè)和區(qū)域經濟發(fā)展提供了重要技術支撐。

張重義在教學中始終堅持貫徹“以問題為導向”的思想,經常對學生講“要逐步培養(yǎng)以發(fā)現問題、解決問題為興趣”。他以身作則,致力于中藥資源學研究三十年,在不斷實踐、不斷下基層中悉心沉淀,在教學、科研工作中不斷思考創(chuàng)新,引領學生不斷思考,學會提煉科學問題。

躬身入局研中藥

二十世紀九十年代末期,中藥材的市場需求量大增,但缺少高品質藥材,出現藥方對但藥效不明顯的現象,這成為影響我國中藥產業(yè)發(fā)展的一個關鍵問題。“福建省的情況特殊,農業(yè)鏈多樣性豐富。糧食自給率低,但經濟作物種類多,生物多樣性豐富,特別適合發(fā)展中藥資源產業(yè)。”張重義說。張重義本科期間所學農學專業(yè)與中藥資源開發(fā)利用專業(yè)有著極強的學科交互性,同時他也認為服務社會是一種責任,“于是我就決定朝著中藥資源開發(fā)利用這一領域開展研究,去尋找解決如何滿足我國中藥產業(yè)發(fā)展中高品質藥材供應問題的技術和方法。”

調研黃芩生長情況

據張重義介紹,我國中藥材大約70%的品種類型是野生的,人工種植的品種僅有200多種,卻占我國中藥材市場需求的70%。因為馴化時間短,缺少基礎研究,中藥材種植大多沿襲糧食作物等大農業(yè)的種植技術,導致中藥材藥效下降或喪失,特別是嚴重的重茬問題制約了道地藥材的健康發(fā)展,影響了中藥材產業(yè)和區(qū)域經濟的發(fā)展。“因此,我們團隊選擇以創(chuàng)新中藥材種植制度為突破口,開展中藥材生產中連作障礙成因的研究,為中藥材有序、有效、安全生產提供理論依據和技術支撐。”張重義如是說。目前,張重義團隊正在堅持以“兩山理論”為指導,積極推動中藥材生態(tài)種植和林下經濟的發(fā)展,踐行“不向農田搶地,不與草蟲為敵,不懼山高林密,不負山青水綠。”的中藥生態(tài)農業(yè)宣言。

當被問及是什么促使其不斷在中藥資源領域探索前行時,張重義教授說:“我熱愛從發(fā)現問題到解決問題的探索過程,熱愛在探索中不斷創(chuàng)新。”近年來,張重義帶領團隊成員重點開展中藥農業(yè)集約化種植條件下中藥植物的脅迫響應機制及其根際生態(tài)學過程與調控技術研究,在這方面取得了突破性成效。張重義于2017年1月獲得“福建農林大學2011-2016年度科技創(chuàng)新先進個人”榮譽稱號。

引領思考助創(chuàng)新

“農林院校的學生只看書不行,光下地也不行。”張重義將教學立足于福建省,立足于第一線,立足于生產實際,積極施行嚴家顯先生所倡導的研究、教學、推廣“三結合”辦學思想。“教學、科研、實踐是相輔相成、不可分割的。”

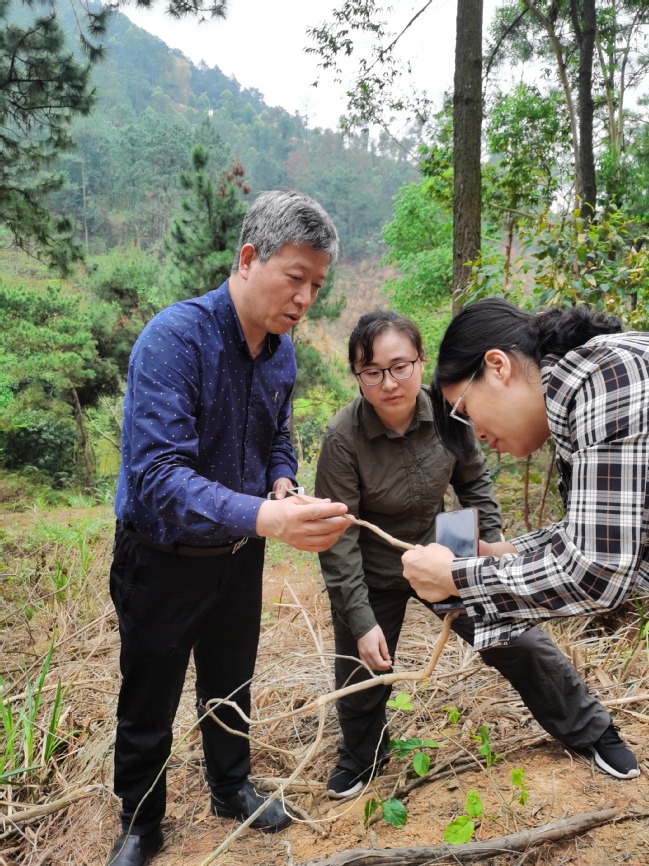

深入田間地頭技術指導

張重義認為教師要多下基層,到田間地頭,投身經濟建設主戰(zhàn)場,才會發(fā)現產業(yè)發(fā)展中亟待解決的難題。“在科研實踐中所發(fā)現的問題是老師指導學生跳出教材、啟發(fā)學生主動思考的重要材料。”張重義解釋到。在課堂上,他常常將自己在基層實踐中發(fā)現的科學問題分享給學生,使學生產生共鳴,對專業(yè)知識的學習產生興趣,以此拓展學生的視野,同時也進一步提高了課堂效率與教學質量。他的學生2020級農藝與種業(yè)專業(yè)碩士生劉陳思感激地說:“張老師的自然型教學風格讓我受益匪淺。他將課本與實際相結合、邏輯清晰,讓我在專業(yè)知識層面獲得了深層次的領悟。”

“我們要培養(yǎng)‘有問題’的學生,要以‘問題’為導向,培養(yǎng)同學們發(fā)現問題、提出問題和解決問題的能力。”張重義十分重視教學中對學生創(chuàng)新能力的培養(yǎng)。他認為統(tǒng)一教材、統(tǒng)一考試的大學時期中,教學的差異化與個性化尤其重要。張重義倡導學生積極參加科研活動,面向生產,在生產中分析市場需求,力促學生在生產過程中發(fā)現和凝練科學問題,以此提高同學們的獨立自主工作能力。“在社會實踐中凝練出的小問題積少成多,會發(fā)展到大問題、科學問題,最終發(fā)現產業(yè)的瓶頸問題。”張重義說。因此他嚴格要求研究生每個月至少下一次基地進行基本的農學操作,并主張大學生在社會實踐中一定要體現對具體技術的熟練掌握。

以行為本重樹人

在張重義看來,新時代教師不應該只是傳授知識,更需具備多元化的品質。新時代師德有著豐富的內涵,不僅要求大學教師保持正確的政治方向,也要求積極投身社會主義建設和脫貧攻堅的主戰(zhàn)場。他說,“新時代的大學教師應積極參加科研實踐,勇于爭取承擔國家和地區(qū)政府的科研項目,引領新一代大學生積極投身到我們創(chuàng)新型國家建設的行列”。他認為,“帶領學生共同參與實踐其實就是在承擔社會責任、服務社會。”

帶領博士研究生深入企業(yè)調研雞血藤林下仿野生種植情況

“張老師對待科研的嚴謹,做事的條理性和他沉著冷靜、從容不迫的性格,讓我在科研路上受益良多。”劉陳思同學深受張重義人格魅力的影響。張重義三十年如一日,往返于各實驗基地,為當地農民答疑解惑,帶領學生深入了解企業(yè)和產業(yè)發(fā)展需求。張重義的學生、2019級作物栽培學與耕作學專業(yè)的博士謝卓宓在回憶廣西考察時說:“張老師每天從早上九點到晚上八點,在五個不同的基地間不停地調研和指導,中途沒有休息。他是真心實意地投入實際生產建設中,這一舉動也深深地激勵了我。”

此外,張重義重視在課堂與實踐中激發(fā)學生的“三農”情懷。“截至2020年,中國耕地面積為12795萬公頃,僅約占國土面積的13.3%,糧食安全成為亟待解決的一大問題。‘三農’情懷事關糧食安全與社會穩(wěn)定。”張重義如是說。他認為不能將“三農”情懷狹隘地理解為“種地”,而是發(fā)自內心地堅守國家糧食安全的責任感,對農業(yè)經濟發(fā)展的關注和對新興農業(yè)科學的熱愛。通過把授課、研究都與農業(yè)掛鉤,張重義在所有學生心中播下了“三農”情懷的種子。他說:“同學們未來的研究、創(chuàng)新都能夠直接或間接地促進農業(yè)的發(fā)展,這就是高格局的‘三農’情懷。”

談及未來,張重義教授表示,要為我校作物栽培學與耕作學學科培養(yǎng)一批能夠打通“最后一公里”,切實指導廣大農民成功運用科研成果的年輕人,打通在田間地頭的“最后一公里”。除此之外,要不斷完善學科結構,為學科隊伍培養(yǎng)精練的青年教師團隊,使本校農林類專業(yè)在國家高校中繼續(xù)保持領先地位,這也是將來必不可少的工作。